Diagnose der Neurodermitis

Um sicherzugehen, dass es sich nicht nur um trockene Haut oder eine andere Hauterkrankung wie Psoriasis handelt, ist es essenziell, sich bei einer Hautarztpraxis vorzustellen. Die Diagnose erfolgt über eine Begutachtung der betroffenen Hautstellen, des gesamten Hautorgans sowie ein ausführliches Anamnesegespräch mit der Patientin bzw. dem Patienten.1 Hierbei schaut die Hautärztin bzw. der Hautarzt sich an, wo sich die Hautveränderungen befinden, wie sie aussehen und dokumentiert dies genau. Außerdem werden im Rahmen der Diagnostik auch mögliche Auslöser (Allergene, Umgebungsfaktoren, Nahrungsmittel etc.) ermittelt.1 Wie sich die Haut nach dem Kratzen verhält, kann ein erster wichtiger Anhaltspunkt sein: Gesunde Haut rötet sich, Neurodermitis-Haut hingegen wird weiß (weißer Dermographismus). Es gibt zudem vier Hauptmerkmale für die Erkrankung, von denen für eine Diagnose mindestens drei gleichzeitig zutreffen müssen:2

- Juckreiz,

- entzündliche Hautveränderungen (bei Erwachsenen an den Innenseiten von Armen und/oder Beinen, bei Kindern im Gesicht und an den Streckseiten von Armen und/oder Beinen),

- chronische oder immer wiederkehrende Entzündungen,

- andere Haut- oder Atemwegsallergien in der Familie.

Umfangreiche Differentialdiagnostik:

Nicht immer äußert sich eine Neurodermitis ganz eindeutig und kann auch unmittelbar als solche identifiziert werden. Daher sind diverse weitere Krankheitsbilder im Rahmen der Differentialdiagnostik auszuschließen. Hierzu gehören:3,4

- Kontaktekzem: Überempfindlichkeitsreaktion auf bestimmte Allergene, die mit der Haut in Kontakt kommen (Nickel, Duftstoffe etc.) und die das Krankheitsbild verstärken oder verschleiern können

- Berufsbedingte Hautekzeme: Berufsbedingte Hautprobleme durch hautreizende Stoffe oder Allergene

- Psoriasis (Schuppenflechte): chronisch-entzündliche Hauterkrankung mit runden geröteten, schuppenden Hautstellen, allerdings meist weniger ausgeprägtem Juckreiz als bei Neurodermitis

- Seborrhoisches Ekzem (Kopfgneis) insbesondere bei Säuglingen: Entzündung der Haut mit Neigung zu rötlichen und schuppenden Hautveränderungen v.a. im Bereich von Stirn, Nase, Augenbrauen, Wangen und Brust sowie an der behaarten Kopfhaut, die jedoch meist keinen Juckreiz verursacht

- Skabies (Krätze): durch Parasiten (Krätzmilbe) ausgelöste, ansteckende Infektionskrankheit, die mit starkem Juckreiz und Rötungen sowie teils sichtbaren Gängen einhergeht

Identifikation von Triggerfaktoren als Auslöser

Ein weiterer Aspekt der Diagnose ist die Identifikation relevanter Auslöser von akuten Neurodermitis-Schüben, sogenannten Triggerfaktoren. Das Immunsystem reagiert dabei übertrieben auf eigentlich harmlose Allergene wie Hausstaub oder Blütenpollen.5 Damit Betroffene diesen künftig aus dem Weg gehen zu können, muss die Hautärztin bzw. der Hautarzt ihnen zunächst auf die Schliche kommen.

Worauf reagieren Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis? Dermatologe und „Bitte berühren“- Experte Dr. Uwe Schwichtenberg verrät, welche Tests in der Praxis zum Einsatz kommen: 2,6

- Standardmäßig wird der Pricktest durchgeführt. Dabei trägt man kleine Tropfen von Allergenlösungen auf die Unterarme auf. Anschließend wird mit einer Nadel oder Lanzette oberflächlich durch den Tropfen in die Haut gestochen.

- Weitere Tests kommen nur bei bestimmten Fragestellungen zum Einsatz. So nutzt man beispielsweise bei kleinen Kindern mit Verdacht auf eine Nahrungsmittelallergie den Reibetest. Wie der Name schon vermuten lässt, wird das entsprechende Allergen einfach unverändert auf die Haut aufgetragen und eingerieben.

Das Ergebnis von Prick- und Reibetest kann jeweils nach rund 20 Minuten in Form von Rötungen oder Schwellungen (Quaddeln) abgelesen werden.

- Besteht der Verdacht auf eine Kontaktallergie, kann der Epikutantest wertvolle Hinweise liefern. Dazu wird ein Pflaster mit kleinen Blechkammern und der in Vaseline verdünnten Testsubstanz für ein bis zwei Tage auf die Haut Alternativ kann bei wässrigen Allergenen ein Papierplättchen genutzt werden. Das Testergebnis ist hier nach weiteren 24 und 48 Stunden ablesbar.

- Provokations- oder Belastungstests werden in der Regel nur in der Klinik durchgeführt, da sie vergleichsweise aufwändig sind. Dabei wird eine allergische Reaktion provoziert, indem man steigende Mengen des vermuteten Antigens über verschiedene Wege wie beispielsweise Mund oder Nase verabreicht. Stimmt die Reaktion der Patientinnen und Patienten mit den Ergebnissen der vorangegangenen Tests überein, können relevante Allergene identifiziert werden.

Seltener in der Praxis anzutreffen sind die folgenden Testverfahren:

- Der Scratchtest ist vergleichbar mit dem Pricktest. Allerdings wird die Haut hierbei zuerst angeritzt und die Testsubstanz danach aufgetragen sowie eventuell leicht eingerieben.

- Etwas aufwändiger in der Durchführung, dafür aber auch empfindlicher und dadurch aussagekräftiger ist der Intrakutantest. Das entsprechende Allergen wird hier über eine hergestellte Testlösung mit einer feinen Kanüle in die mittlere Hautschicht gespritzt.

- Um die Ergebnisse von Pricktest und Co. zu verifizieren, sucht die Hautärztin bzw. der Hautarzt manchmal auch nach Antikörpern im Blutserum, den sogenannten Immunglobulinen E (IgE): Ist das Gesamt-IgE stark erhöht, zeigt sich darin eine vorhandene Allergiebereitschaft. Mehr Details liefert der CAP-ELISA-Test (wird auch als ImmunoCAP bezeichnet). Er wird heute deutlich häufiger verwendet als der klassische RAST (Radio-Allergo-Sorbent-Test). Der CAP-ELISA-Test ist ein weiterentwickeltes Verfahren des RAST-Tests. Mit diesem lassen sich spezifische IgE nachweisen, die sich gegen ein bestimmtes Antigen richten.

- Der Atopie-Patchtest kommt meist nur an größeren Hautkliniken zum Einsatz. Im Unterschied zum Epikutantest haben die verwendeten Pflaster hier besonders große Aluminiumkammern. Ein positives Ergebnis ist anders als beim Pricktest oder Bluttest klar der Haut zuzuordnen und nicht anderen allergischen Erkrankungen, an denen die Testperson gleichzeitig leidet. Allerdings ist die Herstellung des Tests vergleichsweise teuer und seine Aussagekraft wird derzeit noch untersucht.

Verschiedene Schweregrade bei Neurodermitis

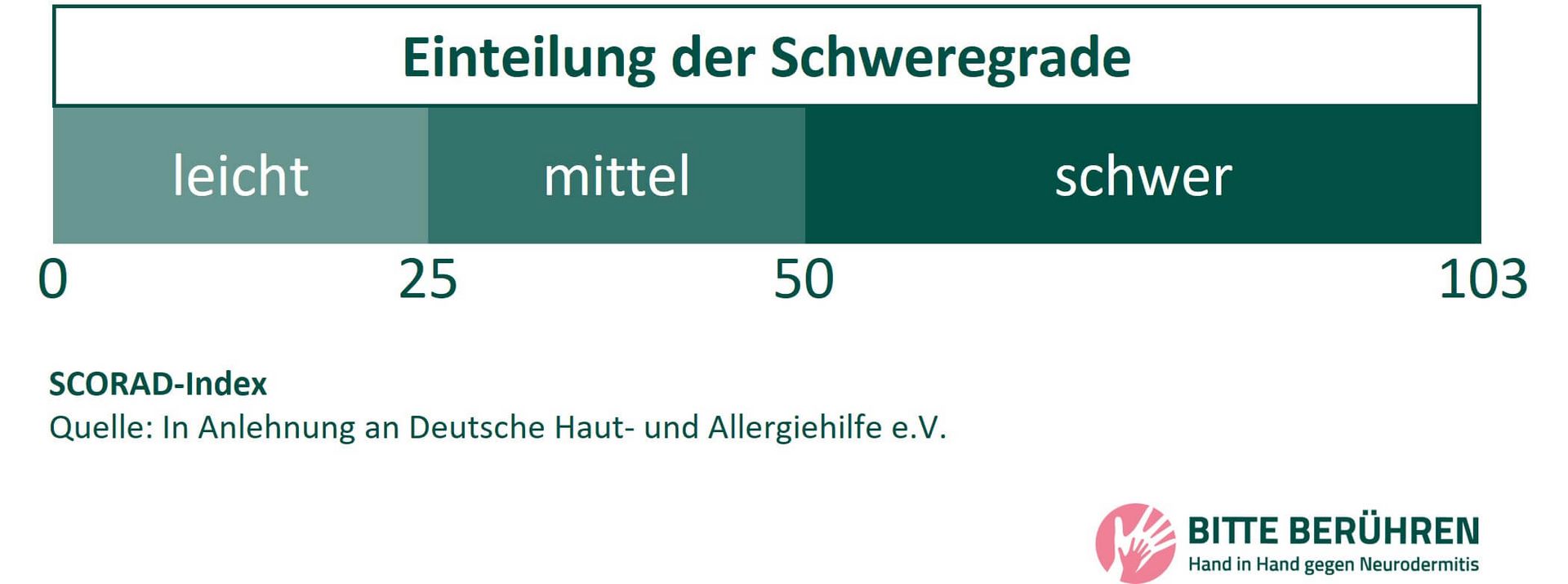

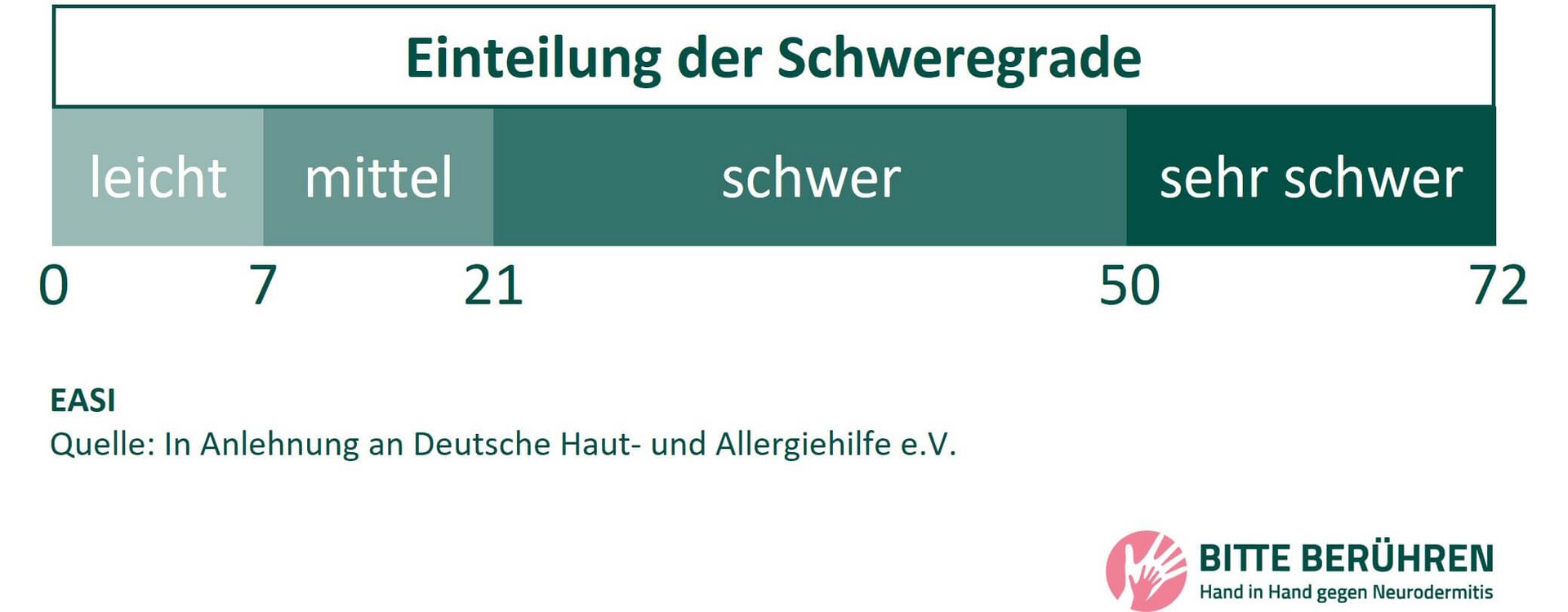

Neurodermitis ist eine sehr heterogene Erkrankung. Nicht alle sind gleich betroffen: So individuell die Auslöser sind, so unterschiedlich können auch die Neurodermitisschübe und die damit verbundenen Symptome sein – sowohl hinsichtlich der Dauer als auch in Bezug auf die Intensität.4 Wie sehr man unter den direkten und indirekten Krankheitszeichen der Neurodermitis leidet, ist eine Frage des persönlichen Empfindens und sehr subjektiv. Wann man jedoch als schwer betroffen gilt, lässt sich objektiv anhand unterschiedlicher Hautscores messen und bewerten. Die beiden in Europa am häufigsten genutzten Scores im Bereich der Neurodermitis sind SCORAD und EASI. 7,8

- Der SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis)-Index berechnet sich über ein Punktesystem. Dabei vergibt die Hautärztin bzw. der Hautarzt Punkte für die Flächen der betroffenen Hautareale und bewertet die Intensität der Hautveränderungen anhand verschiedener Kriterien. Außerdem werden die subjektiven Symptome Juckreiz und Schlaflosigkeit bewertet. Denn oftmals raubt der Drang zum Kratzen Betroffenen den Schlaf. Die maximale Punktzahl beträgt 103. Ab einer Punktzahl über 50 gilt man als schwer erkrankt.

- Beim EASI (Eczema Area and Severity Index) wird der Körper in vier Regionen (Kopf, Arme und Hände, Rumpf, Beine und Füße) aufgeteilt und für jede Region die Intensität der Hautveränderungen bewertet. Die Größe der Ekzeme wird ebenfalls mit eingerechnet. Maximal sind 72 Punkte möglich. Bei Werten ab 21 spricht man von einer schweren und ab Werten um 50 von einer sehr schweren Neurodermitis.

Eine Diagnose die dir hilft

Wenn du dir unsicher bist, ob du von Neurodermitis betroffen bist oder wenn du bereits Symptome wie Juckreiz, Hautveränderungen oder wiederkehrende Entzündungen bemerkst, zögere nicht, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen. Eine zeitige und präzise Diagnose ist der Schlüssel, um die Erkrankung besser zu verstehen und gezielt behandeln zu können. Dermatologinnen und Dermatologen sind darauf spezialisiert, deine Beschwerden einzuordnen, mögliche Auslöser zu identifizieren und gemeinsam mit dir eine individuelle Therapie zu entwickeln. Du musst diese Herausforderung nicht allein bewältigen – professionelle Unterstützung kann dir helfen, deine Lebensqualität spürbar zu verbessern und den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern. Dein Wohlbefinden steht an erster Stelle und der erste Schritt dorthin beginnt mit einem Besuch in der Praxis.

Kurz und knapp: Wie lässt sich Neurodermitis kontrollieren?

- Um festzustellen, ob es sich um Neurodermitis handelt, begutachtet die Hautärztin bzw. der Hautarzt die betroffenen Hautstellen und führt ein ausführliches Anamnesegespräch mit der Patientin bzw. dem Patienten.

- Welche Triggerfaktoren mitverantwortlich sind für die wiederkehrenden Schübe, lässt sich mit Hilfe von unterschiedlichen Haut-, Blut-, Provokations- oder Belastungstests feststellen.

- Da Auslöser, Symptome, Verlauf und Schweregrad bei jeder Patientin bzw. jedem Patienten unterschiedlich sind, muss immer ein individuelles Therapiekonzept erarbeitet werden.

- Zentrale Bausteine der Therapie sind neben der Vermeidung von Triggerfaktoren eine gute Basispflege, spezielle Patientenschulungen sowie eine individuell auf den Schweregrad der Ekzeme abgestimmte medikamentöse Therapie.

- Dank moderner Behandlungsoptionen ist eine (nahezu) erscheinungsfreie Haut heute ein realistisches Therapieziel. Manchmal kann es sinnvoll sein, die aktuelle Behandlungssituation zu hinterfragen. Denn letztlich geht es darum, spürbar mehr Lebensqualität zu erfahren.

Quellen

- 1 Werfel T et al; S3 Leitlinie Atopische Dermatitis AWMF-Register-Nr.: 013-027, 2023.

- 2 Allergieinformationsdienst. Die Diagnose von Neurodermitis (atopisches Ekzem) https://www.allergieinformationsdienst.de/krankheitsbilder/neurodermitis/diagnose.html [zuletzt abgerufen am 20.05.25].

- 3 Wollenberg, A., Werfel, T., Ring, J., Ott, H., Gieler, U., & Weidinger, S. (2023). Atopic Dermatitis in Children and Adults—Diagnosis and Treatment. Deutsches Arzteblatt international, 120(13), 224–234.

- 4 Die vielfältigen Symptome der Neurodermitis https://www.neurodermitistherapie.info/grundlagen/symptome.html [zuletzt abgerufen am 20.05.25].

- 5Werfel, T., Allam, J. P., Biedermann, T., Eyerich, K., Gilles, S., Guttman-Yassky, E., Hoetzenecker, W., Knol, E., Simon, H. U., Wollenberg, A., Bieber, T., Lauener, R., Schmid-Grendelmeier, P., Traidl-Hoffmann, C., & Akdis, C. A. (2016). Cellular and molecular immunologic mechanisms in patients with atopic dermatitis. The Journal of allergy and clinical immunology, 138(2), 336–349.

- 6 Neurodermitistherapie.info. Diagnostik https://www.neurodermitistherapie.info/diagnostik/index.html [zuletzt abgerufen am 20.05.25].

- 7 Hanifin, J. M., Baghoomian, W., Grinich, E., Leshem, Y. A., Jacobson, M., & Simpson, E. L. (2022). The Eczema Area and Severity Index-A Practical Guide. Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 33(3), 187–192.

- 8 https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-027l_S3_Atopische-Dermatitis-AD-Neurodermitis-atopisches-Ekzem_2024-01.pdf [zuletzt abgerufen am 20.05.25].

- 9 https://flexikon.doccheck.com/de/Dermatology_Life_Quality_Index [zuletzt abgerufen am 20.05.25].